При ясном солнышке — Кузьмин Л.

Страница 7 из 8

При ясном солнышке (рассказы)

А служила она всегда охотно. И в такие минуты тётка Устинья говорила ей:

— Кружечка-белушечка, разумница моя!

Толковая Кружечка сразу, как только Минька объявился в доме, поняла, что медвежонок, хотя ростом и с неё, но на самом-то деле совсем ещё малыш. Поняла она и то, что он не здоров, и не тявкала, не докучала ему. Более того, когда Устинья накормила Миньку молоком и уложила под лавкой на старую фуфайку, то и Кружечка улеглась рядом, стала зализывать медвежонку разодранное псами ухо. Медвежонок ласку принял, горько, по-щенячьи Кружечке жаловался.

Зашумела Кружечка лишь тогда, когда объевшийся молоком Минька забеспокоился сам. Он, хромая, из-под лавки вылез, заходил, закрутился по избе и вдруг на вымытом дожелта полу напустил прозрачную лужицу.

И вот тут Кружечка прямо-таки сконфузилась за Миньку. Она залаяла, лужицу обежала, торкнула лапами дверь, распахнула её в прохладные сени. Она словно бы хотела сказать Миньке: «Смотри, мол, куда в этом случае ходить-то надо, смотри… Там имеется очень удобный, специальный уголок!»

Устинья засмеялась:

— Стыди его не шибко. Он у нас ещё на больничном… Не велика беда, я за ним подотру. А ты его позови обратно на фуфайку да снова полечи его там, поухаживай…

И ясно, что при таком добром пригляде, да на парном молоке, да на овсяной каше Минька стал поправляться не по дням, а по часам. Недавно тусклая, вся в репьях, шерсть его сделалась гладкой, зеленоватые глазки повеселели.

Он теперь сам, если надо, открывал дверь и находил специальный уголок.

Он ловко и с большим удовольствием стал перенимать у своей наставницы Кружечки всё, что она умела.

Кружечка научила Миньку бегать вперегонки, играть в прятки и даже, когда Устинья уходила на работу, забираться на высокую лавку. Сама Кружечка на лавку вспрыгивала легко, в один приём, а Минька влезал туда, пыхтя и царапаясь, по толстой ножке. А с лавки они смотрели в окно. А за окном была садовая изгородь. На жердях изгороди сидели верхом шустрые, все как один, словно подсолнухи, желтоволосые Надины ребятишки: Лёшка-третьеклассник, Тошка-второклассник, Ромка-первоклассник и дошкольница Дунечка.

Они озорными, звонкими голосами кричали в сторону окна:

— Минька-медведь,

Приходи к нам посидеть!

Приходи с подружкой,

С беленькою Кружкой!

А потом сами и отвечали за медвежонка:

— Я пришёл бы, да боюсь,

С тонкой жёрдочки свалюсь!

Медвежонок и собачка не очень-то догадывались, что это их дразнят. Они смотрели на озорников сквозь прозрачное стекло с превеликим любопытством.

А потом от острого запаха стоящей тут, на подоконнике, герани Минька намарщивал чёрный, влажный нос, громко чихал: «Ап-чхи!», и ребятишки, притворясь что им страшно, скатывались с изгороди на траву, кричали: «Ое-ёй!» — кисли от смеха.

Когда же приходила с фермы домой Устинья, то и опять всё было хорошо. Радуясь хозяйке, Кружечка принималась служить, а Минька — кувыркаться. И этому кувырканию он научился не у собаки, а научился сам. Голову подожмёт, круглый, сытый теперь задок вверх толчком подбросит, и перевернётся так мягко, так быстро, что только голые пятки да короткий хвостишко и мелькнут.

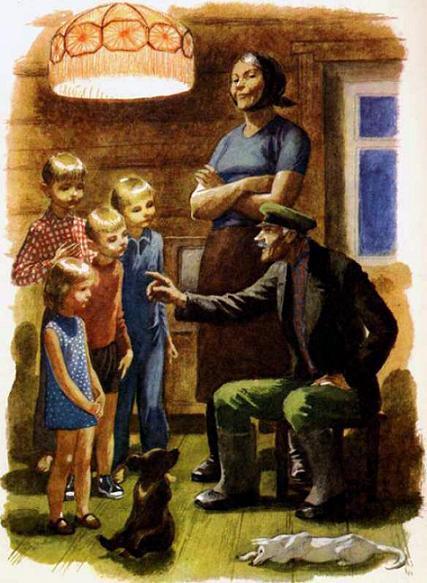

На бесплатные представления скоро стала собираться полна изба народу. И все, а особенно Надины ребятишки, хохотали, хвалили Кружечку, хвалили и медвежонка. Только Пятаков, хотя во время этих спектаклей улыбался тоже, потом всё равно хмурил брови, всё равно говорил:

— И тем не менее, Устинья, ты сотворила глупость. Зря взяла медведя в дом. Зверь, он зверь и есть. Возрастёт — что делать станешь?

— Когда возрастёт, тогда будет и видно! — отмахивалась Устинья. — А пока пускай квартирует у нас с Кружечкой. Мы к нему привыкли.

И подозрительно смотрела на Пятакова:

— Тебе бы его на улицу, да? К твоему разбойнику Шарапу, да?

Пятаков сердился ещё сильней, вставал, уходил, крепко хлопал при этом за собою дверью.

* * *

А вскоре за коровником на бугре поспела малина. Душистых ягод там было полно, и Устинья в перерыв перед вечерней дойкой насобирала их целый эмалированный бидон.

Домой после работы пришла поздно, усталая. Не включая света, отсыпала лесного лакомства своим питомцам в чашки и улеглась спать.

Сквозь первую дрёму она ещё слышала, как собачка, вылизывая со дна ягодный сок, гремит чашкой, крутит её по полу, а медвежонок над своей посудиной лишь аппетитно урчит. У медвежонка чашка не вертелась и не стучала никогда: он всё вкусное ел полулёжа, крепко обняв чашку лапами.

Устинья подумала: «Вон он какой аккуратный стал у нас, Минька-то… Вон он какой молодец!» — и тут уснула.

А ближе к полуночи её разбудил непонятный, в потёмках даже страшноватый звук. Под кроватью как будто кто жаловался, да так жаловался, что, наверное, слышала вся деревня.

Устинья испуганно села, включила свет, заглянула под кровать. Там, горестно обхватив морду лапами, сидел, раскачивался медвежонок, плакал: «Уюй, уюй, уюй!»

Кружечка сочувственно подвывала, глядела на Миньку, а меж ними была пустая чашка, которую они под кровать закатили. И медвежонок всё к чашке принюхивался, опять заводил своё «Уюй!»

— Что, Минюшка? Ягодок ещё захотел? Сейчас, сейчас…

И неуклюжая Устинья, сама одышливо охая, вытянула чашку из-под кровати, сбродила на кухню, натрясла из бидона ягод, поставила Миньке чашку под лавку на законное место.

Минька ягоды подлизнул вмиг, всхлипнул опять.

— Ну, ты и сладкоежка! — рассердилась Устинья. — Больше, хоть заревись, не дам. Это у меня на лекарство!

И, печально скуля, Минька ходил по избе всю ночь, и Кружечка ему подскуливала тоже всю ночь, а наутро Устинья рассказала о происшествии дояркам и Пятакову.

Доярки засмеялись:

— Поди, опьянел твой Минька с малины-то! Вот и заколобродил, загулял!

А Пятаков рассказ выслушал очень серьёзно, заворчал по-прежнему:

— Ерунда! Он не опьянел… Это началось, Устинья, то, о чём я всё время и говорю тебе. Через твоё лесное угощение он волю вспомнил, суть свою медвежью вспомнил — и теперь бунтует. Бунтует пока тихо, как младень, но потом — держись! Послушай моего слова, отпусти медведя.

Но и вновь Устинья, хотя и видела — Пятаков теперь советует вроде бы от души — стала ему говорить, что в лесу Миньке придётся без матери-медведицы туго, стала говорить снова про Шарапа, и опять они со сторожем чуть не поссорились.

* * *

Только всё ж перед самой своей вахтой, перед ночью, Пятаков к Миньке заглянул.

Сидели в гостях у медвежонка, заслышав про неладное, и все Надины ребятишки.

Сам же Минька теперь по избе не бродил, а лежал в своём уголку и ни на кого, даже на Кружечку, не обращал никакого внимания.

Кружечка тоже была скучная. Она лишь неодобрительно покосилась на Пятакова, который как вошёл да как уселся на лавку, так сразу запалил душную папиросину. Он напустил такого дыма, что даже Устинья не вытерпела:

— Оставался бы в сенях да там и пыхал, как паровоз!

А Пятаков знай себе подымливал; знай себе хмурился. Знай всё поглядывал, как ребятишки пробуют настроить Миньку на весёлый лад.

Сначала они старались это сделать с помощью Кружечки. Они уговаривали Кружечку, чтобы та походила перед Минькой на задних лапах; а там, глядишь, и Минька тоже начнёт играть, тоже начнёт веселиться.

Но Кружечка отворачивалась, всем своим видом показывала, что раз, мол, Миньке теперь не до того, то и ей, Кружечке, ничуть не до этого.

И тогда Лёшка, Тошка, Ромка и Дунечка принялись перед Минькой прыгать, по-всякому стараться сами. И достарались, дошумелись до того, что расстроенная Устинья прикрикнула и на них:

— Довольно вам! Тут у меня — изба, не цирк!

И вот как только она слово «цирк» сказала, так Пятаков папиросину об пол шмякнул, придавил, хлопнул себя по колену:

— Всё! Понял как быть! Понял, что надо делать… Теперь не по-моему, не по-твоему, Устинья, надо делать, а именно в город медведя и везти. Именно в цирк, в артисты его определять. Этак и ему и тебе станет лучше не надо.

— В какие артисты? — замерли ребятишки.

— В какой цирк? — не поняла Устинья.

А Пятаков так и пошёл, так и пошёл не говорить, а прямо-таки печатать и даже ладонью отсекать воздух, самому себе помогать:

— В тот самый цирк, о котором ты помянула сейчас! В цирке, в городе, медведей-то лишь подавай да подавай! В цирке — за медведями уход! В цирке тебе за Миньку отвалят ещё и денежек.

— Ты что? Зачем — денежек? Мне бы лишь Миньке понравилось, — всколыхнулась и Устинья, всколыхнулась пока не шибко уверенно, да Пятаков понял: на этот раз он попал в точку.

А тут и ребятишки подплеснули, как говорится, масла в огонь. Тошка с Лёшкой закричали:

— Минька станет там не простым, а учёным медведем, и его, может быть, даже будут показывать по телевизору!

Ромка добавил:

— Он будет там расхаживать, как знаменитый клоун, в шляпе с бантом и в полосатых штанах!

Дунечка захлопала в ладоши:

— А мы станем ездить к нему в гости!

— Верно! — подхватил ещё увереннее Пятаков. — Мы станем к нему ездить как земляки, а ты, Устинья, почти как родственница… Приедешь, а тебя у цирка встречает сам директор; а в руках у директора цветы и бесплатные для всех для нас билеты! И все там артисты — и которые люди, и которые львы, медведи, лошади — все тебе, Устинья, кланяются. Благодарят за Миньку!