При ясном солнышке — Кузьмин Л.

Страница 4 из 8

При ясном солнышке (рассказы)

Но и тут же, подчиняясь доброте своей, поправился:

— Ладно, ничего! Были бы глазки вострые да ножки шустрые… На-ко тебе, голубушка-голубарик, вицу; ею стадом и управляй.

У самого пастуха длинный, хлёсткий кнут. Но он им коров не стегает. Он им, когда корова отбивается от общей ватаги, лишь резко хлопает по воздуху. Хлопок раздаётся, как выстрел, и непутёвая корова, нащёлкивая копытами, тут же трюхает на своё место.

В узком прогоне, не везде как следует отгороженном от распаханных под озимь полей, коровы всё же пробуют в сторону завернуть. И лишь Красава как взяла курс прямо по дороге, прямо на частые на холмах перелески, так туда и натопывает.

Идёт, качает боками, ото всех своих излишне шустрых, рогатых и безрогих попутчиц чуть сторонится. Не совсем их чурается, но как бы видом своим степенным, походкою своею деловитой напоминает, что она тут некоторым легкомысленным шнырям не чета. Что вот уже сейчас, в пути, она думает лишь о том, чтобы скорее дошагать до пастбища, до росных трав и немедленно приняться не за глупую, пристойную лишь телятам беготню, а за еду. То есть за настоящее коровье дело.

Пастух её такое поведение замечает сразу. Сам сразу поважневшим голосом говорит:

— Вот что значит — порода! А моих, этих вот незнатных да бесталанных, как к порядку ни приучивай, не приучишь никогда.

И он хлопает кнутом не очень громко. На колхозных старожилок-коров, которых называет «своими», он нисколько не сердится, он лишь обращается к Оле:

— Ты, голубарик, для начала только и смотри за одной Красавой. Наша работа — всё на ногах, всё вприскочку. Без привыку да с первого дня с целым стадом умаешься. А Красава, я гляжу, без никаких тебе шалостей. Возле неё к нашей специальности и приучайся; а как обвыкнешь, так будешь подсоблять мне больше.

— Я стараться буду! — говорит готовно и счастливо сияет глазами Оля. Сияет, и ей за доброту, за доверие, за ласку хочется старика тоже как-то уважить, хотя бы повеличать по имени-отчеству. Но трудное имя пастуха у ней в памяти не всплывает нипочём, а назвать его, как все, Голубариком ей почему-то совестно. И тогда она повторяет просто:

— Я буду стараться, дедушка… Очень!

* * *

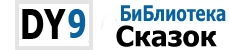

Место, на котором наконец рассыпается стадо, — высокое, привольное. И видать с него меж перелесков во все концы здешний весь край, а может быть, и дальше.

Вон там — долина речки с красными, обрывистыми берегами, с красными, издали тонкими над ярами стволами сосняков. Вон там — волнуются, бегут небесные тени по хлебным полям; а за полями — притуманенные, сильно уменьшенные расстоянием крохотные крыши почти не известных Оле сёл и деревенек.

Весь этот вид под кучевыми башнями облаков чист, свеж, радостен. Лишь в одной стороне сквозные перелески сбегают в глухие лога, смыкаются в угрюмоватую, тёмно-синюю чащобу. Но и там то вспыхнет вдруг золотом дремучая ель, щедро облитая из-за летучего облака солнышком, то взовьётся над хвойными вершинами легкокрылый ястреб, то ударит из самой гущины барабанною дробью дятел-трудяга, и — сразу видно, сразу слышно, что и там, в глухоманном углу, идёт своя живая жизнь.

А на высоких полянах, где гуляют коровы, — безветренная тишина, разноцветный ковёр. Он украшен ромашками, лиловыми колокольчиками, медово-жёлтыми метёлками подмаренника. Тут ещё миллион всяких трав. Их зелёная листва, сочные стебли сдобрены, как прозрачным сиропом, росой. Пастух нарочно выбирает такие поляны. На таких полянах польза двойная.

Первая, самая главная: коровы получше наедятся — принесут на ферму побольше молока.

Вторая польза: от вкусной травы коровы не так часто отрываются, а значит, меньше надо бегать за ними и престарелому пастуху. Он даже нет-нет, да и присаживается на какой-нито пенёк или кочку.

В некотором отдалении от своего то и дело покряхтывающего, то и дело покашливающего руководителя, но ближе к Красаве, присаживается и Оля.

И, хотя Красава ведёт себя спокойнее всех коров, лишь с отрывистым, будто паровозным, шумом рвёт и рвёт хрусткую траву, — Оля с Красавы глаз не сводит. Оля гордится, что лучшая теперь во всём стаде корова поручена именно ей. Оля теперь — настоящий подпасок. Она терпит и душный зной, который час от часу всё гуще и гуще начинает наполнять тихие поляны; она терпеливо пересиливает и свои вздохи, когда наваливается желание хоть чем-нибудь освежиться, попить.

Духота беспокоит и коров. А тут ещё принимаются гудеть над стадом шароглазые кусачие слепни.

Коровы друг за дружкой траву щипать бросают; одна, другая целятся в тень, в лес. Красава и та, нет-нет да поглядывает в сторону густых ёлок. И Оля вскакивает, а дед, прихрамывая, суетится, нащёлкивает кнутом.

В конце концов он кричит:

— Бог с ними! Давай их, голубариков, направлять в лог, в прохладу, к ручью. Всё равно пастьбы дальше не будет, всё равно их надо поить.

* * *

Под тенистыми елями в логу, на хлюпких, истоптанных берегах узенького ручья стадо угомоняется. Коровы, забредая по грудь, сначала поспешно, а потом с расстановками, облегчённо вздыхая и роняя с губ капли, тянут тепловатую воду. Пастух с Олей, отойдя повыше, тоже напились и теперь сидят в виду стада под смолисто пахучим, частым навесом еловых лап.

Пастух раскрывает кожаную, всю в трещинах, такую же древнюю, как сам, сумку-кошель. Выкатывает на траву пару печёных яичек, выкладывает соль, половину ржаного каравая. Оля снимает с плеча тоже сумку, но тканевую, сшитую самой Олей попеременки с матерью вчера вечером наспех. В сумке такая же провизия, что и у пастуха. Только сверх того там — зелёный лук, пупырчатые, запашистые, прямо с огородной грядки огурцы.

Обеденную снедь Оля с дедом ссыпают воедино, не разбирая, где чьё, едят с аппетитом. Правда, старик отстаёт. Он беззуб, да ему ещё и поговорить охота.

Сначала он расспрашивает: не расхотелось ли Оле после первой-то пробы да по этакой жаре пастушить. А когда Оля отвечает: «Нет!», когда повторяет по-вчерашнему: «Очень мне Красава по душе…», то старик пускается в мечтания. Мечтает он о верховой лошади, говорит:

— Пора заводить в колхозе не только отборных коров, пора снова обзаводиться, и побольше, лошадьми. А то, что это за мода — на три деревни один-единственный меринок. А один — он и есть один. На всякое дело его не хватает… На всякое-то дело теперь поезжай на тракторе или на автомобиле-грузовике. А вот стадо можно пасти на грузовике? Полная это чушь, самая что ни на есть несуразица!

Оля кивает, соглашается, что коров пасти, стоя или сидя в грузовике, невозможно никак, и, ободрённый поддержкой, пастух разливается дальше:

— Эх, был бы у меня конь под седлом, я бы и в помощниках не знал нужды. Я бы даже не думал уходить и на покой. Конь-то, говорят, седока молодит! Я бы на коне-то ещё как, голубарик, ездил! Как красный герой-командир Чапаев гарцевал бы, полётывал ещё лет пять, а то и десять; и не запросил бы никакого подпаска-адъютанта…

На «адъютанта» Оля обижается сперва, но тут же сравнивает дряхлого деда с ловким, живым, молодцеватым, виденным не раз в кино Чапаевым и — прыскает в горсточку.

Дед настораживается:

— Што? Не веришь мне?

— Верю… — пряча лукавые глаза, говорит Оля и слушает дедовы тары-растабары дальше.

* * *

Они беседуют и совсем не видят, совсем, совсем не знают, что происходит над укрытым в ёлках логом, что творится там — на небесном просторе, наверху.

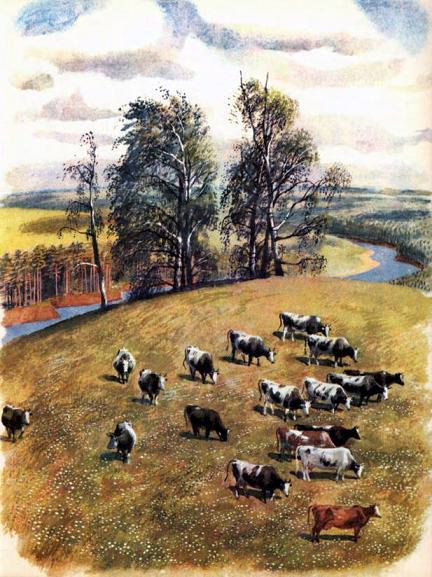

А там кучевые белые облака помрачнели, налились фиолетовой тяжестью. Они сомкнулись в громоздкую, совсем чёрную тучу. Туча росла, высилась, расширялась.

И вот медленно подвижную черноту её, сероватые в ней клубья пересекла дальняя, краткая, как искра, молния. Пересекла сначала беззвучно. Потом опять там полыхнуло молчком; затем хрястнуло так звонко, будто вмиг потемневшие земля и небо дали трещину, а в логу запахло дымом. В ручей полетели сучки, посыпались птичьи растрёпанные гнёзда, рухнула жёлтая макушка сухой ели.

Коровы, чуть ли не сшибая друг друга, всем тесным гуртом ринулись по откосу, по натоптанным в зарослях тропкам.

Голубарик вскочил, закричал тоненько:

— Не давай им наверх! Молнией пожгёт!

И Оля, перепуганная сама, кинулась было помогать старику, да тут с ещё большим ужасом увидела, что так и не обвыкшая в стаде Красава понеслась неуклюжими прыжками совсем в иную от коров сторону.

Она помчалась берегом ручья к чёрным, в синих отсветах молний бочагам, в тёмную глубь лога.

— Куда ты, куда! — всплеснула руками Оля, бросилась корову догонять.

— Оборачивай её сюда! Я этих сам подержу! — закричал ещё тоньше пастух, да Оля и без того летела быстрей, чем хлынувший в лог ветер. И она бы настигла беглянку, если бы не взорвался опять в небесах хрясткий, громовой удар.

Красава не своим голосом ухнула, крутнулась под ёлки. Она пошла ломиться по гущине, по чапыжнику, и только тяжёлый топот да шум веток показывали, где теперь она.

* * *

Оле бежать сразу стало хуже. Еловые лапы цапали за платье, хлестали по лицу, норовили попасть в глаза, косынка слетела, захлябала правая туфля.

Оля нагнулась туфлю поправить, и тут по ёлкам, по лохматым скатам их лап, по спине Оли застегал обвальный ливень-проливень. Он пошёл меж узких лесных прогалов седыми, шумными столбами. Он замолотил по нечастой тут под деревьями траве, по сразу осклизлым пенькам, по гнилым колодам, зарикошетил вокруг туманными брызгами. Водопадный гул, плеск, дождевая мгла накрыли всё, — Оля чуть ли не заплакала.

— Матушка Красавушка! Матушка Красавушка! — охала, выкликала Оля, метаясь вся мокрым-мокрёхонька по мокрой чащобе. И прошло немало времени, пока из-под раскидистой, широченной, как скирда, ели не выплыл тоже зовущий и печальный взмык.

— Вот ты где! Давай к стаду скорей! Давай к дедушке Голубарику скорей! — бросилась Оля на голос, да из своего не совсем ещё прохлёстанного ливнем укрытия Красава двинулась не в миг. Оля даже пробовала тянуть её за рога, но всё было бесполезно, пока не стих ливень. Он кончился так же внезапно, как внезапно начался. Только где-то наверху всё ещё сердито погромыхивало, да лишь под ёлками с обвислых лап всё ещё плюхались крупные капли.

— Пошли, пошли… Видишь, на мне сухой нитки нет… Видишь, я иззябла… — сказала совсем не сердито Оля, и они пошли.